En un mundo de dispositivos desechables, el reloj sobrevive como testimonio emocional y tangible del ingenio humano atemporal.

Cuando la técnica era magia

Hubo una época en la que las máquinas no eran invisibles. No vivían ocultas tras pantallas ni se reducían a placas de silicio selladas. Las podíamos ver, tocar, comprender. Se movían ante nuestros ojos. Giraban, vibraban, latían. Era una danza de acero, madera, latón y cuero.

Hoy, en cambio, nuestros dispositivos ya no se presentan como máquinas, sino como soluciones. Sirven, conectan, notifican, miden, calculan, pero no fascinan. Están diseñados para desaparecer en la experiencia. El teléfono, la tableta, el smartwach: todos eficaces, todos intercambiables. Todos fríos. Y todos desechables.

Pero el reloj no es un dispositivo sino una máquina del tiempo. Que en este marea estéril de tecnología digital sigue latiendo con la misma elegancia de hace siglos. No es práctico, ni mucho menos necesario, incluso bastante más impreciso. Pero es fascinante porque es una experiencia, más aún, una emoción. Es una máquina de verdad. En él la fascinación por el ingenio y el arte humanos se han encarnado en metal.

La vida visible de la máquina

Las máquinas del siglo XIX eran un espectáculo. La locomotora, la máquina de escribir, el telégrafo… incluso sin saber cómo funcionaban, era posible admirarlas. Ver sus engranajes, sus palancas, sus pistones. Había algo poético en ellas. Su mecanismo no se escondía: se ofrecía a la mirada.

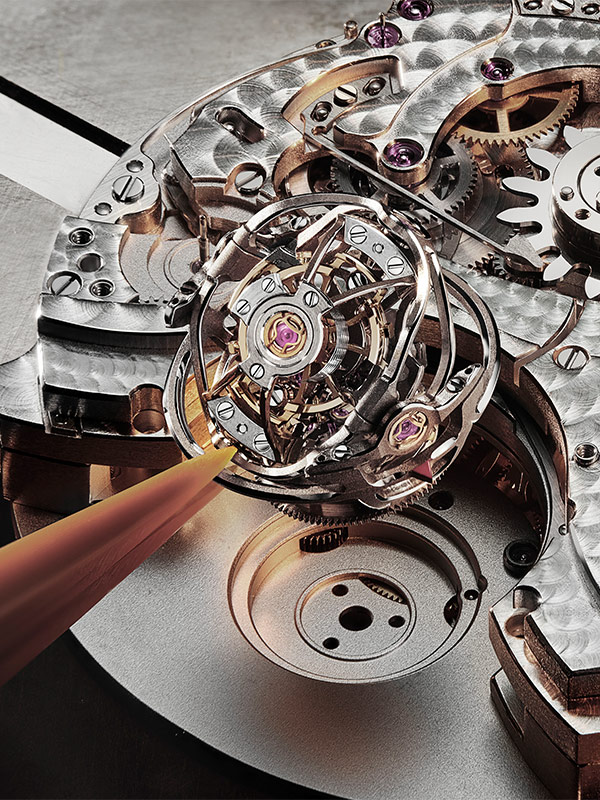

El reloj comparte ese linaje. En su corazón palpita una arquitectura precisa, armoniosa y sí, musical. Cada pieza tiene un propósito; cada movimiento, una razón. Cada componente es bello a su manera. No hay misterio, y sin embargo, hay magia.

Y es que lo que emociona de estas máquinas no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Nos recuerdan que la función puede ser bella, que el tiempo puede medirse con gracia. Nos invitan a mirar, no solo a usar.

Cuando la eficiencia mata el asombro

Una de las víctimas más visibles de esta transición de la máquina al dispositivo es el automóvil. Antes, «la máquina de conducción definitiva» (the ultimate driving machine); hoy, un electrodoméstico con ruedas. El BMW Z4 nos hacía vivir y sentir la emoción mecánica. Era una experiencia incluso corporal.

Hoy, un coche eléctrico parece un carrito de golf glorificado, con pantallas táctiles por doquier, head-up displays incómodos y baterías que nos llevan de cero a cien en tiempo récord… pero que, con igual velocidad, se volverán inútiles. Y su promesa de sostenibilidad acabará, paradójicamente, generando un problema global mayúsculo: ¿Qué nos cargamos en términos de recursos naturales, costo ecológico, huella de carbón en el proceso de crearlos?¿Y qué haremos con las millones de toneladas de baterías corrosivas y tóxicas que indefectiblemente morirán?

El smartwatch es la expresión máxima de este paradigma puesto en la muñeca. Nos promete salud, productividad, conectividad. Pero al final del día, todos se parecen. Cambian las marcas, pero no la experiencia. Carátulas digitales que imitan relojes verdaderos, menús que se deslizan, un río inacabable de notificaciones. Fascinan unos días, hasta que la novedad se vuelve rutina. Y, peor aún, lejos de ser útiles se convierten en una molestia.

La dignidad de lo innecesario

El reloj mecánico no necesita actualizaciones. No usa un sistema operativo. No mide tu estrés ni te estresa. No vibra para recordarte cuántos pasos diste hoy. No te exige que te pongas de pie. No te angustia con alertas sobre arritmias ni te distrae con el sticker inútil con el «🌹Buenos días!!!!🌹» de tu tía octogenaria. El reloj mecánico mide el tiempo. Pero lo hace con una dignidad que ningún smartwatch puede imitar: con engranajes que giran, rubíes que reducen el rozamiento y resortes que almacenan energía como un músculo dispuesto a despertar. Sus carátulas son obras de arte, las agujas brillan y la luz rebota en ángulos infinitos, las texturas tridimensionales de los marcadores son auténticas esculturas en miniatura…

Dar cuerda a un reloj, o sentirlo latir en la muñeca, es un gesto íntimo. No es eficiencia: es ritual. Una relación silenciosa entre el tiempo y quien lo porta. Es cuidar algo que, en cierto modo, también nos cuida. Un objeto que no solo funciona, sino que vive con nosotros. Que envejece con nosotros. Incluso detenido, conserva su belleza. Porque en un reloj el mecanismo es mensaje.

Fascinación sin fecha de caducidad

Por más que los smartwatches intenten seducirnos con funciones sin fin, su diseño plano y genérico los vuelve efímeros y, en última instancia, desechables.

Sí, los smartwatches generan fascinación… pero efímera. Al cabo de unos días sus sistemas operativos se revelan aburridos, genéricos, impersonales: otra interfaz. La posibilidad de cambiar la carátula mil veces es un remedo plano, sin profundidad. Todo termina pareciéndose, todo acaba cansando.

En cambio, los relojes permanecen. No nos interrumpen con notificaciones, no nos reprochan nuestra vida sedentaria. No demandan atención como niños impertinentes. Pero si les miramos, seremos recompensados. Y si alguna vez se detienen, bastará un leve impulso de energía para devolverles la vida. Como si tuvieran un corazón dormido, siempre dispuesto a latir. Un auténtico corazón latente.

Mientras los dispositivos inteligentes envejecen rápidamente y se convierten más pronto que tarde en basura, el reloj espera —silencioso y leal— a ser redescubierto. Porque incluso hoy, en plena era digital, seguimos cautivados por la misma emoción de siempre: la fascinación eterna por la máquina, por la máquina viva. Y más aún, por la máquina del tiempo.

Deja un comentario